In der Bonner Innenstadt wohnen jetzt andere in den schönen Gründerzeithäusern, die Studenten rücken an den Rand. Uwe Schröder bietet ihnen mit dem ROM.HOF eine Neuinterpretation eben jenes Anteils an der Stadt an, der ihnen abhanden gekommen ist. Typologiegerecht und unmissverständlich bietet das Hofhaus Schutz gegen die feindliche Außenwelt und fokussiert die Gemeinschaft auf ihre Mitte.

In Dransdorf, wo es rechts und links der Ausfallstraße schon grün aber nicht schön wird, steht der ROM.HOF wie eine Festung. Nur eine Gehwegbreite ist er vom Straßenrand zurückgesetzt, und, wie der Blick von der Seite zeigt, mit dem untersten Geschoss in die Böschung geschoben. Der Name deutet es an, die Symmetrie ist hier Programm. Nichts ist, wie bei den Nachbarn, der Zeit oder dem Zufall überlassen. Das ist nicht als Kritik am Ort zu verstehen, sondern als ein neuer Anfang mit großer Konzentration auf sich selbst.

Die vier Ansichten sind streng gegliedert, elf Achsen zu jeder Seite, drei Geschosse vorne, vier hinten. Die Straßenansicht dominiert das in der Mittelachse liegende doppelgeschosshohe Tor, dessen romanischen Rundbogen die Fensteröffnungen 31mal wiederholen. Doch sind hier nur die Öffnungen im Mauerwerk zu sehen, nicht die Fenster selbst, deren schmale, fast schwarze Rahmen das Dunkel schluckt. So wirkt der Bau kaum wie ein Wohngebäude, erscheint nicht nur ortsfremd, sondern auch vollkommen aus der Zeit gefallen.

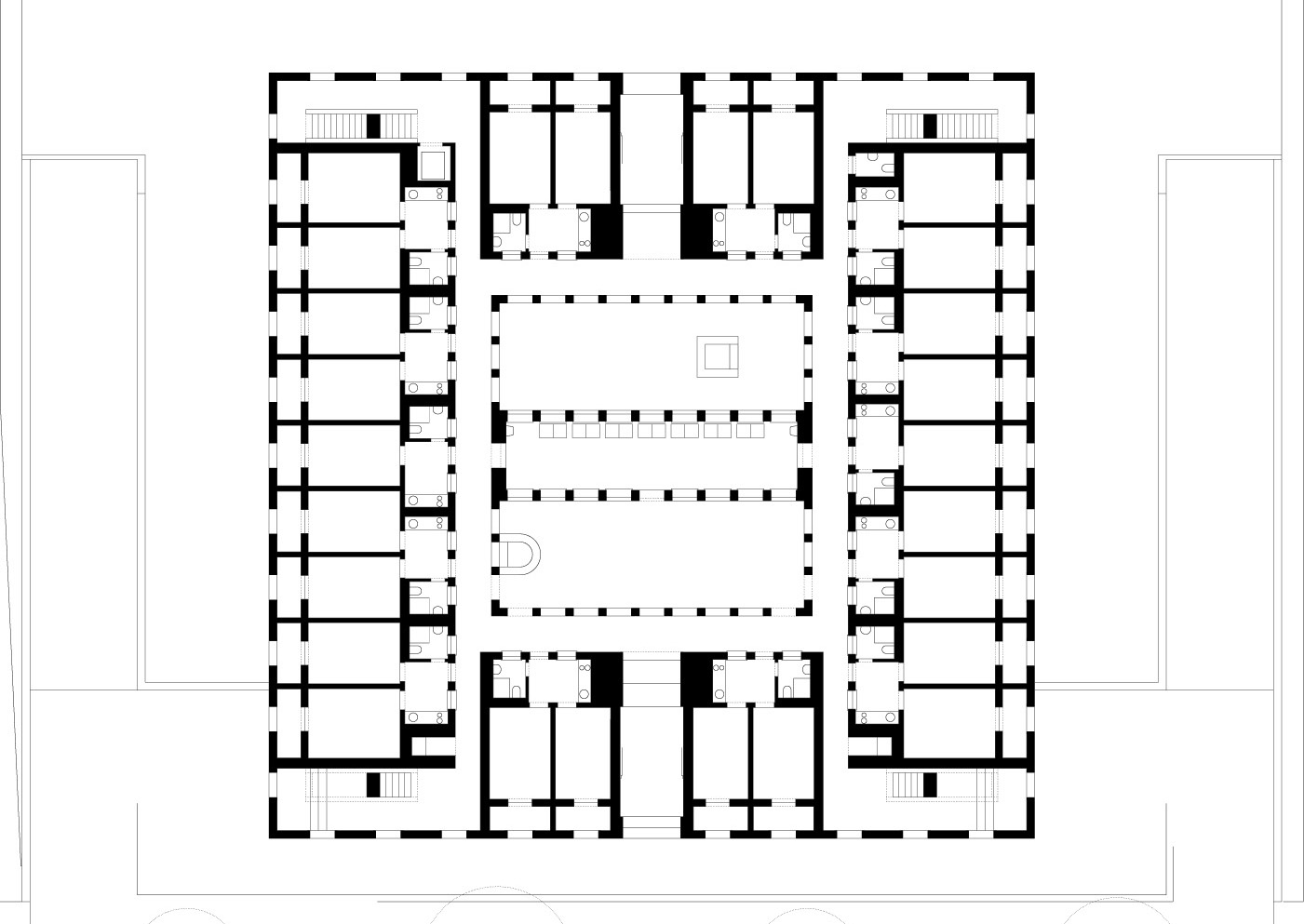

Von der Straßenseite, wie auch spiegelgleich von der Gartenseite aus, erschließt der große Tordurchgang das Gebäude. Während der Weg an der niedrigen Mauer, die den Hof umgibt, stoppt und nach links und rechts in Laubengänge umgelenkt wird, ist der Blick in der Längsachse frei bis in das noch wilde Grün des Gartens. Der Grundriss ist quadratisch, so auch der Hof. Dieser ist genau das, was er in der Baugeschichte immer schon gewesen ist: geometrischer Mittelpunkt des Hauses und Treffpunkt der Gemeinschaft. Davon ausgehend nimmt die Privatheit radial zu. Die umlaufenden offenen Laubengänge erschließen über einen kleinen Vorraum, dem Bad und Küchenzeile zugeordnet sind, die 93 Studentenzimmer. Diese sind zwar nach außen orientiert, doch ist ihnen jeweils eine kleine Loggia vorgelagert, die als Studiolo den privatesten und einsamsten Bereich des Hauses bildet.

Das Zentrum dieser komplexen kleinen Welt bildet das Waschhaus, das quer in den Hof hinein gestellt wurde. Ausgerechnet das Wäschewaschen wird so zum zentralsten Akt des gemeinschaftlichen Wohnens. So einen Ort gibt es bereits mitten in der Stadt ganz in der Nähe von Uwe Schröders Büro. Hier wird, solange die Kleider waschen und trocknen, gegessen und getrunken, geredet und gewartet. Irgendeiner spielt immer Klavier, die Raucher sitzen vor der Tür. Das alles ist nicht schick, aber echt. Im ROM.HOF bietet eine lange Reihe Münzwaschautomaten nun den gleichen Grund zu kommen und zu bleiben. Für einsame Momente gibt es einen Fernseher, doch vielversprechender scheint der Blick aus den Fenstern. Das Waschhaus teilt den offenen Bereich in zwei Höfe, die, der Topografie des Hauses geschuldet, als Oberer und Unterer Hof bezeichnet werden, so dass es, wenn das Angebot angenommen wird, auch hier immer etwas/jemanden zu sehen geben wird. Archaische Elemente geben den Höfen eine Funktion und ordnen sie den angrenzenden Räumen zu. Im Oberen Hof, der auf dem gleichen Niveau liegt wie der Waschraum, spielt ein Brunnen an der Stelle des römischen Impluviums mit dem Wasserthema, im Unteren Hof, der der unter dem Waschraum liegenden Gemeinschaftsküche zugeordnet ist, bietet eine Feuerstelle ein ebenso altertümliches Abbild des Kochens.

Kochen, Waschen und in der obersten Etage Spielen, sind die Angebote, die das Haus seinen Bewohnern macht. Im besten Fall kann hier wirklich eine Gemeinschaft entstehen, wenigstens jedoch eine informelle (und somit politisch korrekte) Art sozialer Kontrolle.

Aus der Entfernung wirkt der ROM.HOF so streng, dass es schwer auszuhalten ist, doch bricht der ebenso spielerische wie handwerkliche Charakter des Mauerwerks die trutzige Haltung der Fassade auf, bevor sie zwanghaft werden kann. Die Vorsatzschale aus Wasserstrichziegeln ist überraschend rau. Auch wenn sie nichts trägt außer sich selbst, traut man ihr mehr zu, denn Schröder setzte den Ziegel so ein, dass er zeigt, was er am besten kann, weil er es alleine kann. Gemauert sind die Bögen der Fensteröffnungen und die Tonnen der großen Toröffnungen. So etwas gab es, auch wenn es so nahe liegt, lange nicht mehr.

Schröder selbst nennt es die »Botanik der Wand« mit der er die Eigenschaften dieser Fassade beschreibt: Wo sie sich dem Boden nähert, ist sie dunkelrot, so haben das gartenseitige Sockelgeschoss und der Untere Hof den höchsten Rotanteil, mit dem Emporwachsen der Wände bis zur Attika steigt der Anteil an erdigem Gelb. Der wilde Verband, der Läufer, Kopf- und Lagerseiten der Ziegel zeigt, bricht das starre Raster der Fugen auf, das sich verästeln und verlieren darf. Doch auch hier gibt es Regeln. Prozentwerte für die Farbanteile, die von den Architekten für jeden Abschnitt festgelegt wurden und weil dies noch nicht ausreichte, um den Zufall zu kontrollieren, exakte Pläne, die Farbe, Lage und Ausrichtung jedes einzelnen Ziegels bestimmten.

Diese Fassade ist das offizielle oder öffentliche Gesicht des ROM.HOFs zur Straße aber auch in den Höfen. Hier wie dort sind die Fenster, wenn die Öffnungen geschossen werden mussten, auf ein Minimum an Material und Sichtbarkeit reduziert. Matt anthrazit gestrichene Stahlrahmen, adaptierte Industrieprofile, die entsprechend den klimatischen Anforderungen bündig sitzen oder in den Treppenhäusern zur Ventilation mit Winkeln auf Abstand zur Laibung gehalten werden.

In dieser harte und rauen Schale sitzen die Wohnungen geschützt durch die Pufferzonen, die Loggien und die Laubengänge zwischen ihnen und dem Außenraum bilden. Doch ist die Stimmung mediterran gedacht, klammert die Existenz kalter, nasser und dunkler Tage, an denen es in den Höfen, Lauben und Loggien sehr ungemütlich werden könnte, einfach aus. Doch wenn man das Studium als eine experimentelle Phase begreift, in der man sich auf vieles einlassen kann, um die Dinge von Grund auf zu verstehen, ist dies eine perfekte kleine Welt.

Wer den ROM.HOF verstehen möchte, muss die Gesetzmäßigkeit seiner Farben kennen. Denn außer den roten und gelben Ziegeln der Außenwände gibt es noch ein zweites, überraschend polychromes System für die inneren Wände, Decken und Türen. Alle Decken in den gemeinschaftlich genutzten Räumen, Treppenhäusern, Laubengängen und Loggien sind mit einem matten, mineralischen Blau „weggestrichen“, wie Schröder es beschreibt. Haus und Himmel geben mit Rot, Gelb und Blau die Hauptfarben vor, die Farben der untergeordneten Flächen Grün, Purpur und Beige lassen sich daraus mischen. Die innere Seite der Laubengänge, sowie die Innenwände von Waschhaus und Treppen sind glatt geputzt und in einem kartonfarbenen Beige gestrichen, das Anteile beider Ziegelfarben enthält. Die Wandfarbe der Loggien / Studioli ergab sich aus der Addition des Himmelblaus mit der jeweils im Ziegelmauerwerk dominierenden Farbe. So sind die Loggien in den unteren Geschossen, wo die Wände einen hohen Rotanteil haben, Purpur gestrichen, in den oberen Geschossen, wo der gelbe Ziegel überwiegt, in Grün. In den Wohnungen gibt es keine Farben, mit weißen Wänden, grauem Linoleumboden und klar lackierten Holzprofilen bieten sie den Bewohnern keine fordernde Kulisse, sondern ein Höchstmaß an Neutralität.

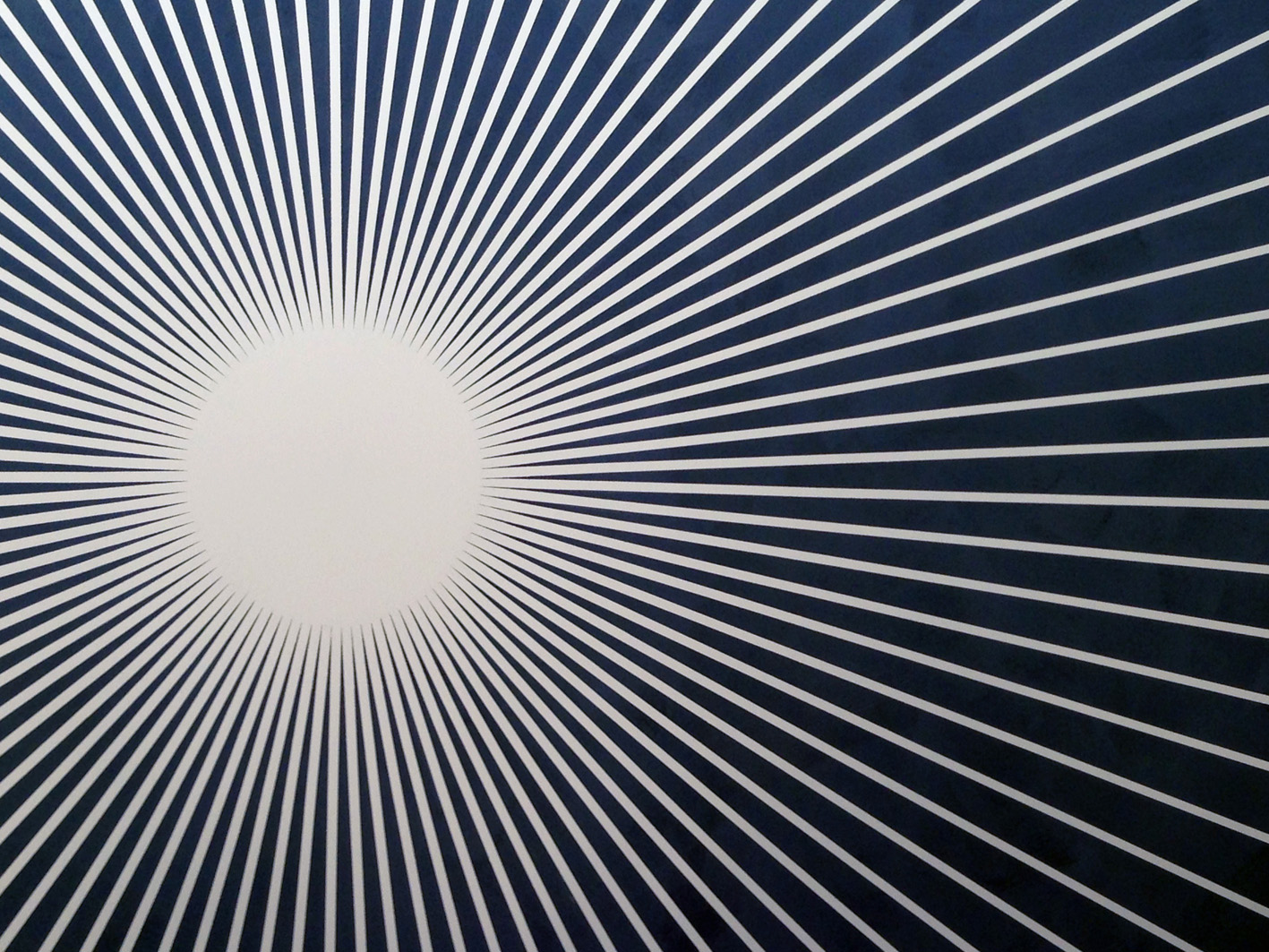

Auf fast schon subversive Weise entwickelte der Maler Detlef Beer das Himmelsbild der blauen Decken weiter – dort wo der Architekt Farbe bestimmt hat, verhinderte er sie. Der zentralen Position des Waschhauses entsprechend, klebte er die Decke dort vor dem Anstrich ab, so dass danach eine stilisierte weiße Sonne blieb. An der Decke der Gemeinschaftsküche zeichnete er auf die gleiche Weise ein Sternenbild mit 93 Punkten, jeder nicht größer als ein Fingerabdruck. Ein einzelner Stern ist über dem Kicker im Spieleraum platziert. Sehr romantisch und ein wenig geheimnisvoll ist die Fortschreibung in den Studioli, wo, wer den Blick hebt, den Namen seines Sterns in kleinen Buchstaben an der Decke ausgespart liest. Selten ist der Dialog zwischen Kunst und Architektur so spannend wie hier, wo beide mehr können als sie müssen.

Von außen betrachtet passt die Schablone dieses archaischen Lebensstils gut auf die studentischen Bedürfnisse. Kochen, waschen, spielen und studieren, alles hat seinen Platz, der einzelne wie die Gemeinschaft. Schlüssig ist die Form in ihrer Eigenlogik, nur einer zeitlichen Einordnung entzieht sich der ROM.HOF vollkommen. Er hat mehr von gestern als von heute, so als hätte er schon alles gesehen und das Beste davon behalten. Obschon nicht gedämmt, ist dies auch eine Form der Nachhaltigkeit.

Dieser Beitrag erschien in der Bauwelt 37/2014.

Zur Internetseite des Architekten Uwe Schröder und des Künstlers Detlef Beer.