Mitte der 70er Jahre herrschte um den Dom herum ein kleiner Bauboom. Berührungsängste, die heute mancher vielleicht spüren mag, kannte man kaum, dafür stellt man sich mit Mut große Aufgaben. Die Domplatte war fertig, das Römisch-Germanische Museum eröffnet, die neue Stadt hatte deutlich Gestalt angenommen. Und doch klaffte zwischen Dom und Rhein eine Lücke. Hier sollte ein großes Zeichen für den Neubeginn gesetzt werden: ein Komplex aus zwei Museen und einer Philharmonie. Gut hätten es auch drei Häuser an drei Standorten werden können, doch die Stadt wollte das eine große Ding und damit auch noch ein erhebliches städtebauliches Problem lösen.

Museum Ludwig

Peter Busmann und Godfrid Haberer 1975-1986

Zwischen der Kante der Domplatte im Osten und der Rheinuferstraße hatte sich ein Vakuum gebildet, das temporär als Bushof genutzt wurde. Geballte Kultur schien ein geeignetes Mittel, den Stadtgrundriss mit Masse und Inhalten zu füllen. So lobte die Stadt, die eigentlich selbst nicht so recht an eine Lösung glaubte, 1975 einen Ideenwettbewerb aus.

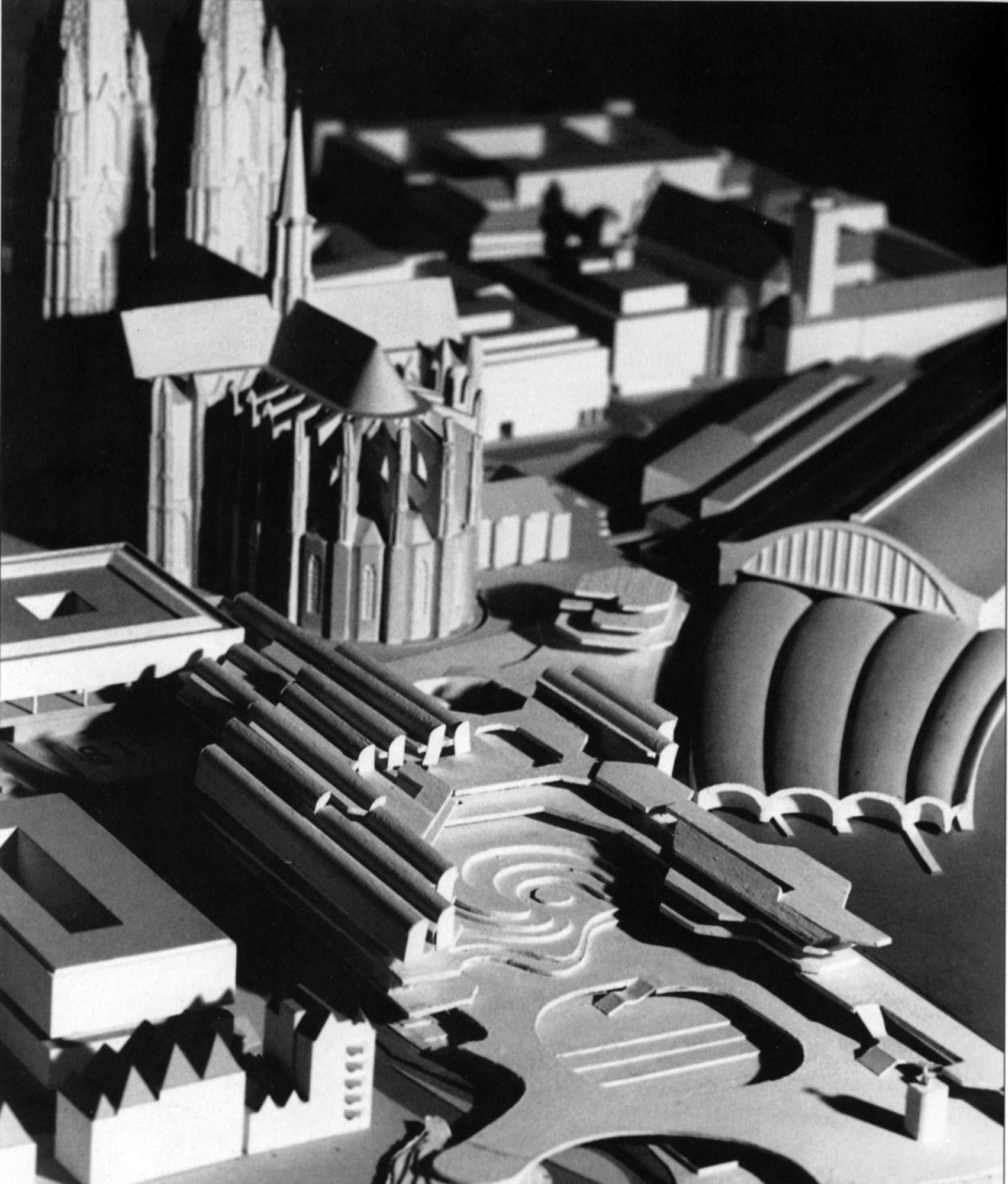

Wettbewerbsmodell von Busmann + Haberer entnommen aus dem Buch „Zwischen Dom und Strom“

Die Kölner Peter Busmann und Godfrid Haberer schieden in der ersten Runde aus. Scheinbar unbeeindruckt durch die unmittelbare Nachbarschaft des Domes, hatten sie zu Füßen seines Ostchores eine bewegte Sheddachlandschaft platziert, die die Kleinteiligkeit der rekonstruierten Altstadtkulisse in zeitgemäßer Weise fortschreiben sollte. Doch die Architekten wollten hier kein Gebäude errichten, sondern ein Stück Stadt schaffen, eine dem Fußgänger vorbehaltene aufgelöste Struktur mit Plätzen und Wegen, die sich bis an die Kante der Domplatte heran mutig in die Zwischenräume schiebt, verdichtet und verbindet, um sich vis-à-vis mit großzügiger Geste zum Rhein zu öffnen. Doch mit ihrer Traufe lagen Busmann und Haberer gut acht Meter höher als das zum Maßstab gemachte Hotel Mondial. Dass das nicht das Ende war, ist dem damaligen Dombaumeister Arnold Wolff zu verdanken, denn dem, so erinnert sich Godfrid Haberer, gefiel die Idee mit der neuen Bebauung so mittelalterlich nah an den Dom heranzurücken. Mit einem Periskop erbrachte er bei den Jurykollegen am Modell den Nachweis, dass die eigentlich unzulässige Höhe den Domblick von der Stadtebene nicht verstellt. Der Entwurf wurde einstimmig wieder zurückgeholt, mit dem ersten Preis ausgezeichnet, gebaut und 1986 eröffnet.

Wie schon seinerzeit beim benachbarten Römisch-Germanischen Museum verläuft der Eintritt über die in rotem Ziegel verlängerte Domplatte schwellenlos, das Foyer ist eine Passage, die Philharmonie darunter verborgen, ein klingender Hügel. Auf dem Platz schafft Dani Karavan aus Pflaster, Schienen, Bäumen und Stufenturm das Gesamtkunstwerk Ma’alot und stellt es den Passanten förmlich in den Weg. Wer kritisierte, dass der Neubau die Passage benachbarten Museums verstelle und die Zwischenräume zu eng seien, der lernte den Begriff des Museumskontinuums kennen.

Blick vom Dom auf Museum Ludwig und Heinrich-Böll-Platz © Uta Winterhager

Kasper König, 2000 – 2012 Direktor des Museums Ludwig | So wie das Museum Ludwig positioniert ist, ist es ein öffentlicher Raum. Es gehört allen und keinem. Das Museum wird von den Steuerzahlern der Stadt Köln unterhalten und somit gehört es ihnen, ob sie das gut finden oder nicht. Man muss ihnen immer wieder klar machen, dass sie dafür bezahlen und dass es gute Gründe gibt, dass sie dafür bezahlen.

So sehr man sich hier auch um Erklärungen bemühte, es knirschte dort, wo das Museumsplateau an die Domplatte stieß gewaltig. Während man sich oben ob der Enge nur ein wenig aneinander rieb, entstand auf der Straßen- und Altstadtebene darunter eine unschöne, ungestaltete Unterwelt. Deren trauriges Zentrum bildete der Dionysoshof, der Vorplatz des frühchristlichen Baptisteriums. Von Schaller am Rand der Domplatte platziert, verschwand er jetzt durch die Überdeckelung der Straße in einem dunklen Loch.

Der Dionysos-Brunnen während der Installation DIONYSOSHOF 1:1 © Foto Uta Winterhager

Godfrid Haberer | Wir haben immer gesagt, ihr müsst das so machen wie beim Louvre, wo man in der U-Bahnstation schon die Museumsatmosphäre spürt – aber es wird ja nicht immer alles gemacht, was man so vorschlägt.

Ideen hat es gegeben, auch damals schon, nicht nur zur Neuordnung und Reduzierung des Verkehrs, auch für eine Erweiterung des Museums in Richtung des Bahnhofs, durch die hinter dem Domchor ein Domchorplatz gefasst worden wäre. Doch dann entschied die Stadt sich für den Neubau des Wallraf-Richartz Museums am Gürzenich, den O.M. Ungers 2001 realisierte. Noch im selben Jahr wurden sechs Büros eingeladen, die im Internationalen Workshop „Dionysoshof/Baptisterium“ Lösungen für die städtebauliche, funktionale und gestalterische Aufwertung des Bereichs zwischen Museum Ludwig, Domchor und den Gleistrassen des Hauptbahnhofes entwickeln sollten. Nach einer ersten Runde wurden Allmann Sattler Wappner und OMA / Rem Koolhaas mit einer Überarbeitung beauftragt, wonach schließlich der Entwurf des Münchner Büros für die weitere Bearbeitung empfohlen wurde. Busmann und Haberer waren an diesem Verfahren nicht beteiligt.

Peter Busmann | Wir haben damals (1975) die Straße Am Domhof, die für mich bis heute die Ursache aller Probleme ist, nicht respektiert, sondern sind mit dem ganzen Gebäude drüber gesprungen. Darin haben wir die einzige Lösung gesehen, weil uns war der Fluss der Fußgänger auf der Domebene am wichtigsten war, sie sollten frei und ohne Treppen die Terrassen zum Rhein runter gehen können. Den unwirtlichen Tunnel musste man da halt in Kauf nehmen. Aber das erste und wichtigste, das ich in dem Workshopverfahren 2010 gemacht habe, war dann, die Vierspurigkeit in Frage zu stellen. Ich habe so argumentiert, dass die Altstadt schon am Bahnhofsplatz anfängt und man in der ganzen Altstadt keine vierspurigen Straßen braucht. Dadurch hat jetzt endlich auch die untere Ebene eine Qualität bekommen.

Uta Winterhager

Der Beitrag erschien in Bauwelt 15 | 2017 „Das Wunder von Köln“